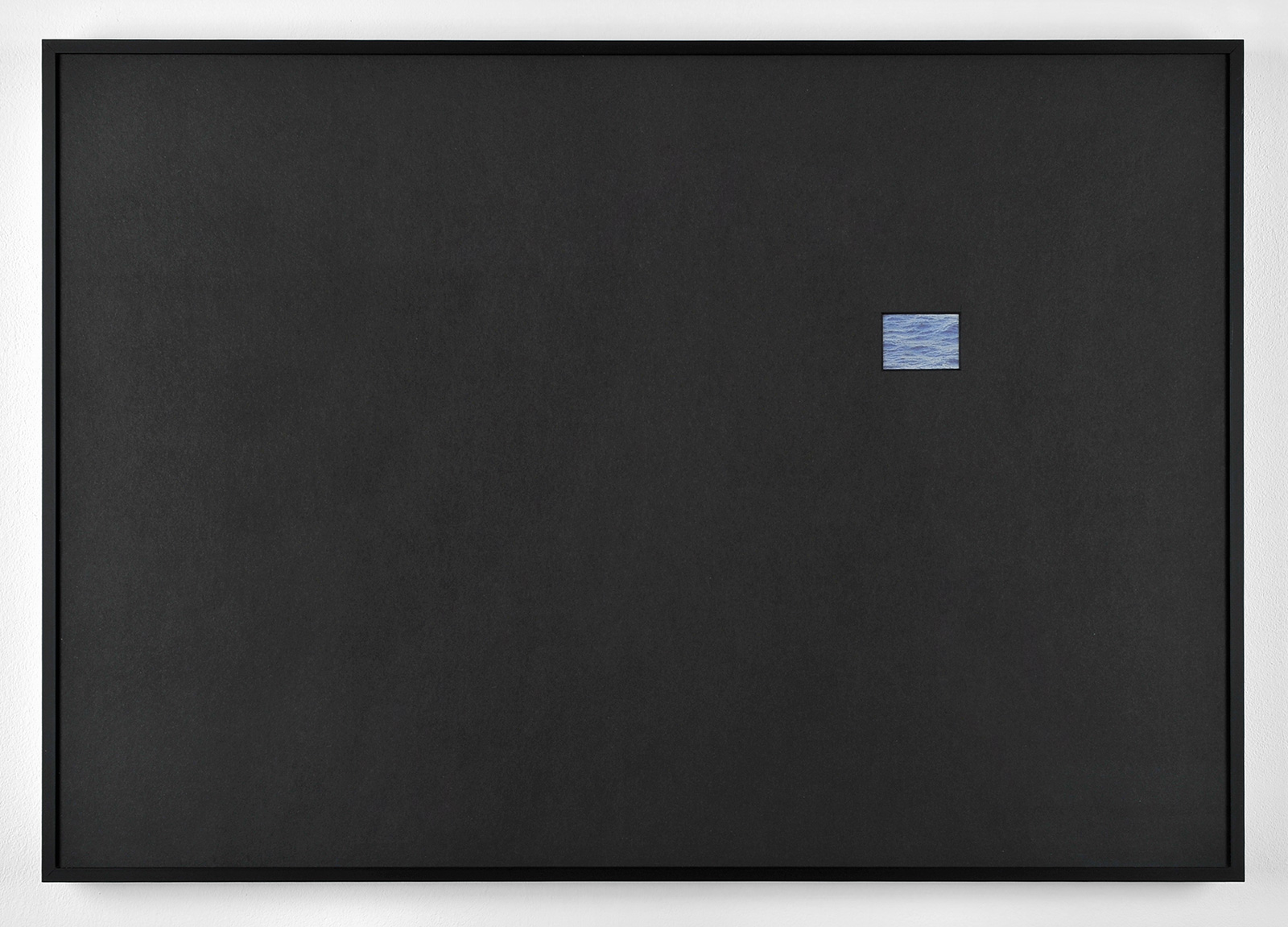

Impression numérique sur papier photographique, Encadrement : 100 x 67 x 4 cm

Papier journal, Encadrement : (23,5 x 32,5 cm) x 2

Papier journal, carton d'encadrement, Encadrement : 58 x 40,5 cm

Papier journal, carton d'encadrement, Encadrement : 58 x 40,5 cm

Impression numérique sur papier photographique, Encadrement : 71 x 53,5 cm

Papier journal, carton d'encadrement, Encadrement : 58 x 40,5 cm

Papier journal, carton d'encadrement, Encadrement : 58 x 40,5 cm

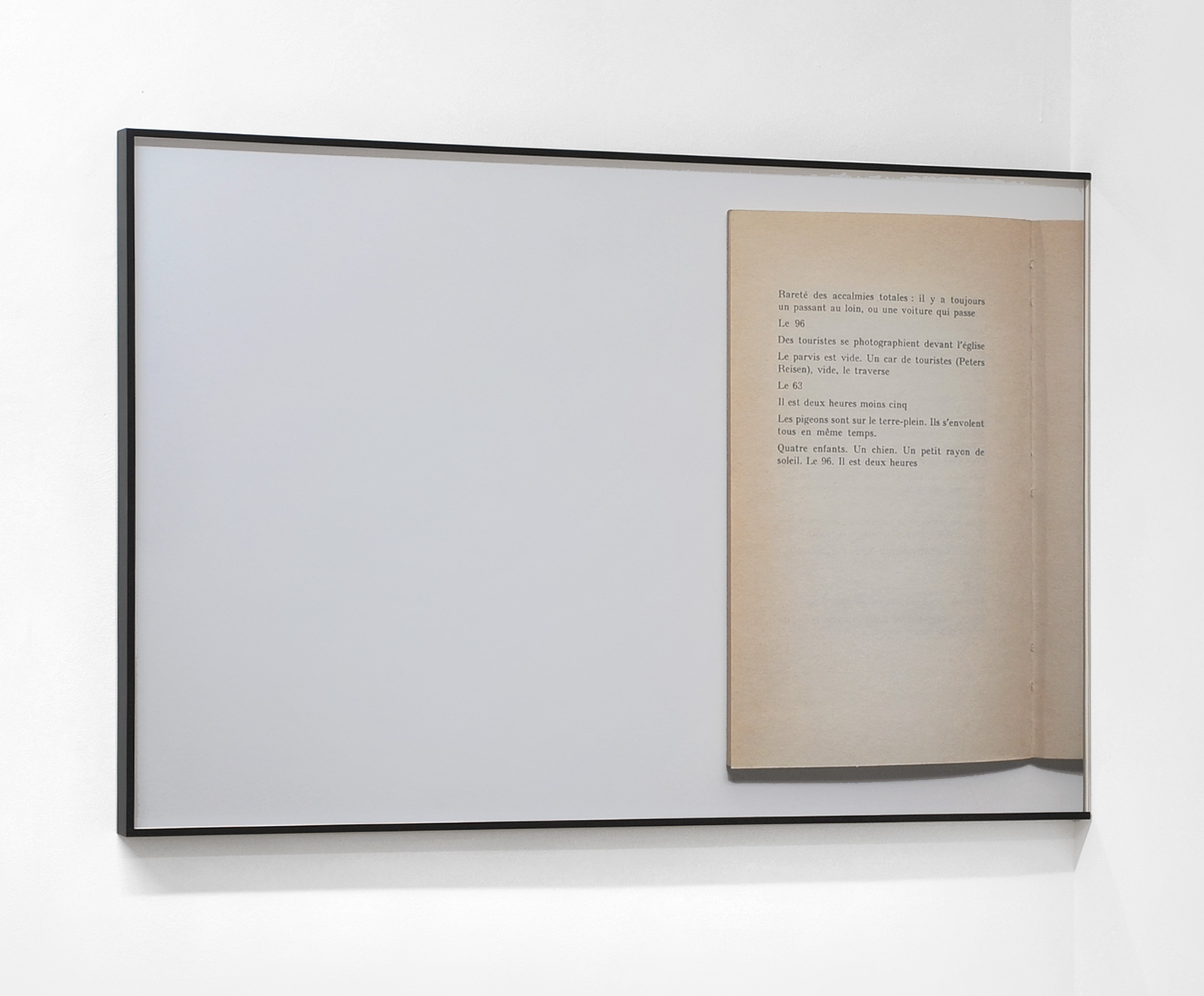

Quatre pages de livre, Encadrement : 23,5 x 32,5 cm

Papier journal, carton d'encadrement, Encadrement : 58 x 40,5 cm

Papier journal, carton d'encadrement, Encadrement : 58 x 40,5 cm

Impression numérique sur papier photographique, Encadrement : 67 x 100 x 4 cm

Etre confronté pour la première fois au travail d’un artiste implique l’accès à un monde réticent à la conventionalité du regard. D’autant plus lorsque l’on parle de l’œuvre d’Ignasi Aballí : son monde – c’est à dire, celui qu’il observe, celui qu’il laisse agir, exister, être présent – va nous surprendre plus d’une fois. Parce qu’il regarde là où la vision est mise en doute, là où ce qui est audible s’entend à peine, là où ce qui est fortuit n’est pas seulement le fruit du hasard, là où l’artiste n’est rien d’autre qu’un médiateur. En somme, là où l’œuvre est le cadre dans lequel tout se produit. Ou, comme le dit l’artiste lui-même, là où l’œuvre est le support de ce qui est absent, de ce qu’il faut chercher ailleurs. Peut-être dans les limites de la perception.

Si bien qu’il n’est pas inutile de s’informer sur l’œuvre d’un artiste quand nous la voyons pour la première fois. Dans le cas d’Aballí, en plus d’apprenhénder quelque unes des réflexions autour desquelles tourne son œuvre, cela peut nous servir non seulement à la sonder avec plus ou moins de chance mais aussi à nous faire remarquer ce que nous ne voyons pas. Cette démarche peut aussi nous faire comprendre que c’est justement cela qui fonde une œuvre qui, avant de voir le jour, s’est construite avec la profusion et l’excès d’images et d’œuvres qui saturent une culture à laquelle cet artiste ne cesse de se confronter à travers une attitude très critique, respectueuse, affirmée et sincère.

On peut alors choisir de développer plus ou moins en profondeur certains des thèmes autour desquels une œuvre se construit ou bien approfondir sa particularité à partir de ce qu’Ignasi Aballí propose dans cette exposition. C’est à dire, en confrontant le spectateur à une sorte de mini rétrospective, intitulée “presque visible”, suffisante pour nous mettre sur la piste de ce qui l’intéresse, pas tant pour ce que l’on ne voit pas que pour tout ce qui est présent. C’est à dire, ce que nous remarquons lorsque quelqu’un nous le montre.

Ignasi Aballí a commencé à travailler avec la peinture à partir de la représentation de la réalité et l’usage du châssis, de la toile, des couleurs, des pinceaux, etc - c’est à dire, dans son sens le plus traditionnel. Sa carrière connaît un bouleversement quand il se rend compte en peignant qu’il s’intéresse chaque fois moins à ce qui se produit d’une toile à l’autre.

Comme conséquence de ce désintérêt, en même temps que grandit chez l’artiste la nécessité d’abandonner les procédés traditionnels, il s’aventure dans la recherche d’autres manières de se rapporter à la peinture, à l’art en général et dans cette œuvre qu’il croit devoir faire en assumant un compromis éthique avec la contemporanéité et une conception réflexive du processus de travail. Dans cette recherche sans fin, en même temps qu’il arrête progressivement de travailler à partir de la représentation de la réalité, il commence à introduire dans sa production des éléments dans lesquels l’idée, le concept – plutôt que de maintenir son œuvre des limites de la bi dimensionnalité, lui apporte la possibilité d’élargir son horizon jusqu’au champ pictural. En laissant l’image en suspens, en suscitant le désir de voir, en montrant à chaque fois moins. Il propose en somme, des œuvres qui, sans être de la peinture, se rapportent à elle, la prennent comme réfèrent ou se rattachent directement à elle sans qu’elle ne soit présente à aucun moment. Chaque fois moins.

A partir des années 1990, libéré du joug de la bi dimensionnalité, le centre d’intérêt de l’œuvre d’Aballí se focalise sur la complexité de la réalité – et du quotidien – nous invitant à réfléchir à partir de la variété des nuances qui la composent. Par conséquent, nous pourrions considérer son œuvre comme une vision très particulière des questions comme celles du hasard, de la routine, de l’erreur, de la distance, du temps, de l’absence, de la disparition, de l’invisibilité, du silence, du vide, etc. Ses questions initiales nous parlent de choses qui nous arrivent à tous et que nous faisons tous les jours, peut être sans nous en rendre compte. Comme le fait de nous déplacer, d’occuper l’espace, d’interagir avec autrui, ou découper, classer, ordonner, utiliser un sèche-linge ou encore faire simplement attention à tout ce qui nous entoure, aussi imperceptible que ce soit. Ce n’est rien de plus que ce que l’on fait, tout en continuant à vivre.

Les œuvres qui composent cette exposition, intitulée par l’artiste presque visible, comme une suggestion évocatrice, articulent certaines des questions qu’Ignasi Aballí travaille ces dernières années. Elles sont un exemple clair de l’évolution d’un travail qui n’a jamais cessé d’être attentif à la réalité qui entoure l’artiste, à ce monde dans lequel nous vivons et à cette façon avec laquelle nous décidons d’interférer avec tout ce qui se présente à nous.

Il y a une proximité qui existe entre Aballí et Perec basée sur l’attention à ce que Perec appelle l’infra ordinaire – ou murmure de fond de la quotidienneté, comme le dit Aballí : les jeux de mots, la rigueur méthodologique que les deux appliquent dans l’élaboration de leur œuvre, ou cette manière si particulière d’observer le monde qui, chez Perec rend possible la convergence entre réalité et fiction, Aballí, lui le fait entre ce qui existe et ce qui se perçoit à peine.

Le fil conducteur de cette sélection d’œuvres d’Aballí est un voyage en règle sur les sentiers de son obsession pour la conception d’œuvres qui, invitant à être appréhendées comme des vecteurs d’analyse de la réalité, nous permettent de comprendre que lorsque l’on fait appel à l’action du spectateur face à une œuvre ou à une exposition, c’est parfois aussi réel que la vie elle-même dans le cas de l’œuvre d’Aballí.

Dans ce parcours sur les chemins d’une investigation où l’humour n’est pas incompatible avec la réflexion et où les stratégies d’éloignement de l’artiste s’associent à sa volonté de se référer au monde dans lequel nous vivons, nous trouverons des échantillons de son obsession pour les lettres de couleur avec par exemple l’œuvre Mur transparent ou Le noir dans le journal, Le gris dans le journal et Le blanc dans le journal, mais aussi pour les œuvres pour lesquelles son intervention consiste à les laisser se faire avec l’aide du temps (Table de preuve) des propositions liées à la relation de son œuvre au récit (Oeuvre en quatre actes et Tentative d’épuisement). Nous trouverons aussi des échantillons de son activité de classification dans sa tentative de ranger de manière objective et distante une partie de la réalité (Diapositives), exemples de l’attention qu’il prête à l’empreinte du temps, (Image –text) ou de sa passion pour les jeux de mots et l’univers insondable de la confusion qui devient translucide à côté d’un diptyque où l’on peut lire transparente/invisible.

Les œuvres qui constituent cette exposition révèlent bien ces questionnements. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles se limitent aux pistes que nous avons données.

En marge de ce que nous avons déjà dit, le cœur qui bat derrière ces œuvres, c’est l’essence d’une recherche dont les limites sont aussi fines que celles qui existent entre ce que l’on voit et l’invisible.

Je dirais que les œuvres n’existent que là où tout est presque visible. Ou bien dans cet endroit où nous pourrions commencer à chercher.

Frederic Montornés, janvier 2015